~解き始める前に~

答案の提出方法,注意点はこちら をご覧ください。

1 次の計算をしなさい。

10点×4=40(点)

(1) 14−727

727 を帯分数に表してから計算しましょう。

(2) 1÷16 (答えは小数で)

筆算を行いますが、一番上の段に小数点を最初からつけておきましょう。

(3) 54÷6÷3×2÷6×4

かけ算とわり算の両方がありますが、わり算が連続しているところは前から計算しなければなりません。それ以外はどこから計算してもOKです。

(4) たて5cm,横5cm,高さが10cmの直方体の体積は何dLですか。

立方体の体積が何cm3かを考えましょう。すると「100cm3=1dL」の式を使って求められます。

2 ある暗号は「15|22|51|101」を「おきなわ」と読み,「43|2314」を「つくえ」と読みます。では「45|24|12」は何と読みますか。

10点

なぞ解きです。さあ,この暗号がわかりますか?おしりたんていさんならわかるかも!?それは冗談として,まず「|」で区切られた数字と文字が対応していそうですね。どうですか、何かひらめきましたか?

それでは大サービスヒントを。ひらがな50音の表を思い出してください。何かピンときたでしょう!

3 上皿てんびんといくつかの重りがあります

次の問いに答えなさい。

10点×3=30(点)

(1) 1g,2gの2つの重りと上皿てんびんを使ってはかることができる重さはいくつありますか。

(2) 1g,2g,4gの3つの重りと上皿てんびんを使ってはかることができる重さはいくつありますか。

これも1gと2gと4gの3つではありません。複数の重りを工夫してのせることでもっと多くの重さをはかることができます。

(3) 1g,3gの2つの重りと上皿てんびんを使ってはかることができる重さはいくつありますか。

重りは片方の皿にのせるだけでなく,両方の皿に分けてのせることで,1gと3g以外の重さもはかることができます。

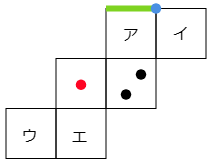

4 次はさいころの展開図です。

次の問いに答えなさい。

10点×2=20(点)

(1) 1の目がある面と平行な面はどれですか。また2の目がある面と平行な面はどれですか。それぞれア~エの中から答えなさい。

立方体で平行な面とはふれあっていない面どうしを指します。

(2) 緑色の辺と重なる辺はどれですか。また青色の頂点と重なる部分はどこですか。それぞれ太線や黒丸で指し示しなさい。(展開図をノートに写して答えてください。)

展開図で重なる辺どうしを次々と線で結んでいきましょう。頭の中で立方体が組み立てられなくても線をたどるだけでどの辺とどの辺が重なるか,またどの点とどの点が重なるかもわかってしまいます。